语言的起源一直是语言学、哲学、考古学等领域的研究热点。尽管至今尚无统一的答案,学者们通过不同的理论和假说尝试解释人类语言的起源。根据现有的研究,语言的起源可以归纳为几种主要的假说。本文将详细探讨这些主流假说,包括“上帝创造说”、“模仿说”、“情感说”、以及“社会互动说”等,帮助读者全面了解语言学的相关研究进展。

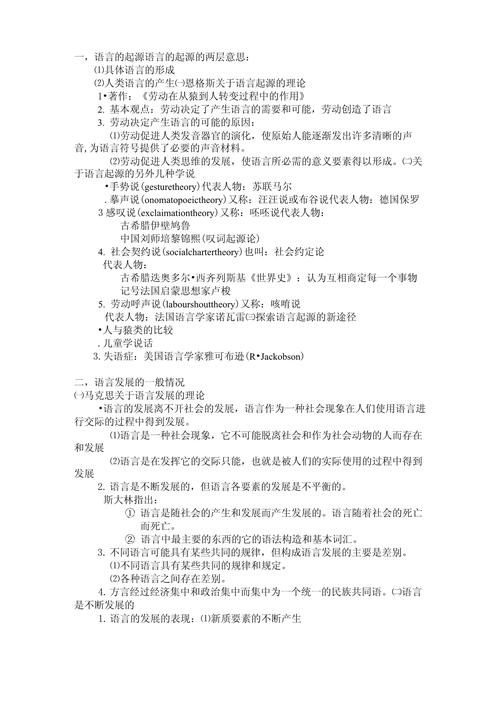

一、语言起源的主要假说概述

语言的起源问题,是人类文明发展的重要课题之一。随着语言学研究的深入,许多学者提出了不同的语言起源假说,旨在揭示语言是如何从人类的早期生存状态中逐步演化而来的。每个假说都有其独特的理论依据,且对语言的形成和发展进行了不同的解读。以下是几种主要的语言起源假说。

二、上帝创造说:语言的神圣起源

“上帝创造说”是最古老的一种语言起源假说,源自宗教思想。根据这一假说,语言是由神灵或上帝直接创造的。在西方的传统基督教思想中,上帝被认为是语言的创造者,赋予了人类交流的能力。这一观点在古代一直占据主流地位,并深刻影响了人类社会对语言的理解。

然而,随着科学的发展,这一假说逐渐被其他假说取代,尤其是人类进化论的提出后,“上帝创造说”开始被视为一种宗教性的解释,而不再具备科学的支撑。尽管如此,这一假说仍然在一些宗教群体中具有影响力。

三、模仿说:语言源自模仿自然声音

模仿说认为,语言的起源是人类模仿自然界的声音而产生的。这一理论最早由古希腊哲学家柏拉图提出,并在19世纪由语言学家赫尔曼·冯·亨内特提出进一步的发展。根据模仿说,人类最初通过模仿动物的叫声、自然界的声音来表达自己的需求和情感。这些自然声音逐渐演变成了具有规律性和符号性的语言。

模仿说强调了人类对外界环境的感知能力,认为语言的产生是人类与自然界互动的结果。这一观点在一定程度上解释了语言与自然世界之间的联系。然而,模仿说并未能解决语言如何从单纯的模仿演化为复杂语法结构的问题,因此这一假说未能完全获得广泛的认同。

四、情感说:语言源于情感表达

情感说认为,语言的起源与人类的情感表达密切相关。根据这一假说,最初的语言形式并不是为了传递具体的信息,而是用来表达情感和内心的感受。这些情感表达形式包括哭泣、笑声、呼喊等,通过这些声音,人类能够传达自己的情绪和需求。

情感说的支持者认为,语言的诞生和情感的表达密不可分,且人类早期的语言形式往往伴随着肢体语言和面部表情。随着时间的推移,情感的表达逐渐变得规范化,形成了更为复杂的语言系统。情感说为语言的演化提供了心理学上的支持,但它同样面临着如何解释语言语法结构和抽象概念的问题。

五、社会互动说:语言源于社会需求

社会互动说认为,语言的起源与人类社会生活和集体合作的需求密切相关。这一假说的支持者认为,语言的产生并非单纯的个体需求,而是为了更好地进行社会交流和协作。人类通过语言来分享信息、解决问题、建立社会关系等,而这种互动性促使了语言的诞生和发展。

社会互动说强调了语言的社会性,认为语言的出现是人类社会进化的产物。在这一假说中,语言不仅仅是个体表达思想的工具,更是社会组织和协作的基础。现代语言学家普遍认为,语言的社会功能和互动性是语言发展的重要动力。

六、语言学研究进展

随着语言学研究的不断深入,学者们已经从多个角度探讨了语言的起源。现代语言学家通过比较语言学、历史语言学、神经语言学等学科,提出了许多新的理论和研究成果。例如,通过对不同语言的比较,学者们发现语言在语法结构、词汇使用等方面有着共同的演化规律,这为语言的起源提供了新的线索。

此外,随着神经科学和认知科学的发展,研究者们逐渐认识到大脑在语言产生过程中的重要作用。通过对大脑语言区域的研究,科学家们发现语言的产生不仅仅依赖于听觉和视觉系统,还与大脑的认知功能密切相关。这一发现为语言的生物学起源提供了新的视角。

七、结论

虽然至今没有确凿的证据表明哪一种假说最为准确,但语言的起源问题无疑是一个跨学科的研究领域。每种假说都从不同角度解释了语言如何产生、如何发展,体现了人类在认知、社会互动和生物进化方面的复杂性。未来,随着科学技术的进步和跨学科研究的深入,或许我们能够更接近语言起源的真相。